書道体験で外国人が驚く!日本語に3種類も文字があるその歴史をおさらい

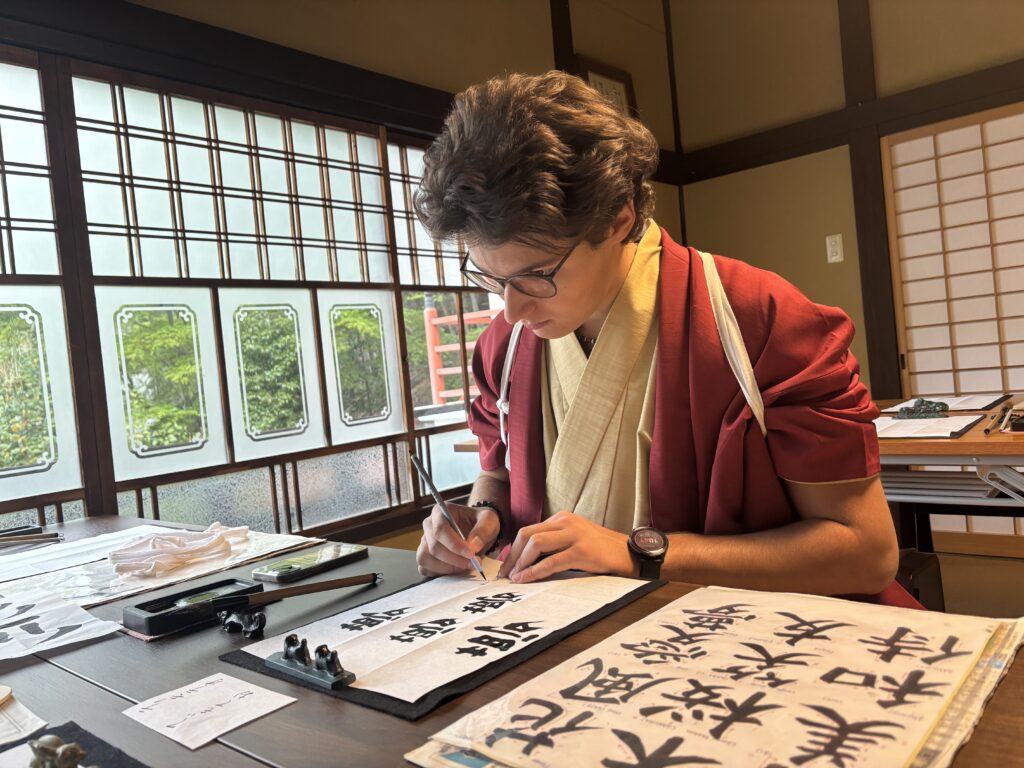

外国人が体験したい日本文化のひとつ『書道』。okeikoJapanでも、書道を選んで予約してくださるゲストが年々増えています。

okeikoJapanでは、筆の持ち方をお伝えし、『とめ』『はね』『はらい』を一緒に練習します。その後、お手本の中からお好きな漢字を選んでいただきます。好きな漢字がある方はもちろんそれでもOKです。お手本の中には『桜』『和』『友』『侍』『美』『愛』など外国人に人気の漢字や、『木』『月』など画数が少なくて書きやすいものもあります。

好きな漢字を半紙に練習して、最終的には宮島の特産品であるしゃもじに清書をします。

そして柄の部分にゲストの名前を日本語で書いてもらいます。名前を聞いて、ひらがなとカタカナでどう書くか見本を書いてあげるのですが、日本語には漢字とひらがなとカタカナがあることをお伝えするとみなさん興味深そうな表情になります。

日本以外の国でも複数文字を使っているところはあるのか?

日本語のように複数の文字を日常的に組み合わせて利用する言語は、世界的にみても珍しいそうです。

中国や周辺国には簡体字(簡略化された漢字)と繁体字(伝統的な漢字)という2種類の漢字がありますが、前者は中国本土・シンガポール・マレーシアで、後者は台湾・香港・マカオで使われています。同時に混ぜて使うことはほとんどないようです。

韓国には、独自の表音文字であるハングルと漢字がありますが、現在では漢字はあまり使われていません。一部の新聞や学術書で併用されることがありますが、日本ほど日常的なものではありません。

ベトナムでも、昔は漢字とチュノムというベトナム語を表す漢字風の文字を使っていましたが、現在はローマ字表記のベトナム語(クオックグー)に完全に移行しています。

インドには複数の言語があり、例えばヒンディー語ではデーヴァナーガリー文字が、タミル語ではタミル文字が使われています。しかし1つの言語で複数文字を混ぜて使うことは少ないそうです。

一部の東欧や中央アジアでは、ラテン文字とキリル文字(ロシア語)の両方が使われる国もありますが、文章中で混ぜて使うことは稀なのだそうです。

日本人はそれぞれの文字をいつ、なぜ、どうやって使うようになったのか?

日本にはもともと文字がなく、5世紀ごろ中国から伝わった漢字が記録や儀式の文書などで使われ始めました。

しかし日本語と中国語は文法も語順もまったく違うため、日本人は漢字の読み方や使い方を工夫して自分たちの言葉に合わせるようになっていきます。その結果、「音」を表すための文字が生まれました。それがひらがなとカタカナです。

9世紀ごろ(平安時代)、漢字をくずして丸く書いたのがひらがなで、当時、女性は公文書に使う漢字が使えなかったため、和歌や手紙を書くのにひらがなが使われました。女手(おんなで)とも呼ばれていたそうです。

漢字の一部分を使って、音だけを表す記号として生まれたのがカタカナです。仏教の経典を読むとき、発音をメモする目的で使われていました。

19世紀後半(明治時代)、近代国家としての日本が形づくられる中で、ひらがな・カタカナ・漢字を組み合わせて使う日本語表記が整理されていきました。

漢字:意味を表す

ひらがな:助詞や活用語尾など

カタカナ:外来語・強調・動植物名など

このように役割分担がはっきりし、日本語の書き言葉として完成していきました。

3つの文字を組み合わせることで、意味が正確に伝わり(漢字)、読みやすく(ひらがな)、強調や特別感を出せる(カタカナ)ようになったのです。機能的で美しく、しかも感情まで表現できるなんて、日本語の素晴らしさをあらためて感じます。

小学校でひらがな・カタカナからはじまり、約1000の漢字を学び、中学校ではさらに約1000の漢字を学んできた私たち。外国人ゲストに話すとびっくりされます。

日本語が第一言語でない人が、書き言葉としての日本語を学ぶのは本当に大変なことでしょうね。

書道を通して、日本語について少しでも深く知っていただけたらいいなと思っています。

前の記事へ

次の記事へ